2010年01月19日

簡単-分光器の作り方(色の道 正しい「光」を求めて! Ⅱ)

「調色」などの作業中、暗い場所では色の判別が付きにくいため、自作の照明器具を作ろうと計画しています。

色の道 正しい「光」を求めて! (その1)

→ 簡単-分光器の作り方(色の道 正しい「光」を求めて! Ⅱ)

撮影用-分光器の作り方(色の道 正しい「光」を求めて! Ⅲ)

高演色蛍光灯(色の道 正しい「光」を求めて! Ⅳ)

電球型用インバーターで直管型蛍光灯を点灯(色の道Ⅴ)

高演色作業灯の作り方(電球型用インバーター使用 色の道Ⅵ)

高演色性の蛍光灯で、見え方はどう違うのか? (色の道Ⅶ)

最初は、持ち運びが簡単な小型バッテリーと白色LEDの組み合わせを予定していたのですが、どうも一般のLEDは「演色」(色の再現性)がイマイチのようです。

正確な色を判断するために重要な、最上の「光」を求めて、いろいろ調査してみました。

どんな光が良いのか、調べて行く中で、最初に目に付いたのが「分光器」。…簡単な工作で、各種、光の特性を自分の目で確認できるようです。

面白そうなので、さっそく、その分光器を作ってみました。

用意するのは、身近にある物ばかり。

適当な箱と、CDのディスク。他にアルミホイルとテープ類。

これだけで、30分もあれば、分光器を作ることができます。

CDは、光を当てると虹色に光ります。この性質を利用して、光を分解(分光)するパーツを作ります。

まず、CDのレーベル面に、カッターで切り込みを入れます。

次に、プラ板用のカッターで、裏面からカット。

次に、プラ板用のカッターで、裏面からカット。

使いやすいよう、四角に整えておきます。

※レーベル部分の薄い膜が剥がれやすいので注意。

今回は手の平くらいの宅急便の箱を用意しました。

光が入る部分と、覗き穴の部分の2カ所を、写真のようにカッターで切り取ります。

光が入る部分と、覗き穴の部分の2カ所を、写真のようにカッターで切り取ります。

スリットの部分は、アルミホイルを使います。

出来るだけ狭い間隔(0.5mm程度)で2本の切れ目を入れ、間の切りくずを取っておきます。

最初、斜めにカッターを当て、次に垂直に切ると簡単です。

カッターに引っかかって破ける場合があるので、事前に、セロテープで補強した方がいいでしょう。

まず、アルミホイルのスリット部分を箱に貼り付けます。

このままでは、ちょっと触っただけで変形してしまうので、上から半透明なシートを貼り重ねておきます。

このシートがあると光が拡散するので、箱の向きを光源に完全に合わせなくても、分光した虹を見ることができます。(A4クリアファイルを使用)

次に、CDから切り取った四角いパーツを取り付けます。

箱の覗き窓から見ながら、キレイな虹が見える位置を探して、その位置に納まるように箱の段ボールを折って、セロテープで貼り付けます。

元のCDが円盤状なので、できるだけ外周の部分で見るようにすると、平行に近い分光が得られます。

余計な光が入ると、たくさんの虹ができてしまうので、各部の隙間を塞いで、覗く部分も小さい穴を残して塞いでしまいましょう。

余計な光が入ると、たくさんの虹ができてしまうので、各部の隙間を塞いで、覗く部分も小さい穴を残して塞いでしまいましょう。

これで、簡易分光器の完成。

箱を覗いてみると、光源によって全然違う虹が見えると思います。

▲太陽の虹

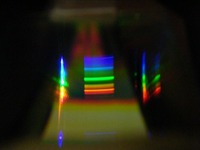

▲蛍光灯の虹

…このくらいの工作だと、夏休みの宿題みたいで、面白いです。

次は、この虹をカメラで撮影する器具を作ってみます。

→ 撮影用-分光器の作り方(色の道 正しい「光」を求めて! Ⅲ)

参考サイト

http://www.geocities.jp/hinaman_p/phy_cdmake.html

http://www.kagaku.info/spectrometer0605/index.htm

★今日、気になったサイト

ミサイルのように滑空する「弾丸ふくろう」の驚異的な写真にコメント殺到

中国、1日17億通以上もの携帯電話メールの検閲を開始

色の道 正しい「光」を求めて! (その1)

→ 簡単-分光器の作り方(色の道 正しい「光」を求めて! Ⅱ)

撮影用-分光器の作り方(色の道 正しい「光」を求めて! Ⅲ)

高演色蛍光灯(色の道 正しい「光」を求めて! Ⅳ)

電球型用インバーターで直管型蛍光灯を点灯(色の道Ⅴ)

高演色作業灯の作り方(電球型用インバーター使用 色の道Ⅵ)

高演色性の蛍光灯で、見え方はどう違うのか? (色の道Ⅶ)

最初は、持ち運びが簡単な小型バッテリーと白色LEDの組み合わせを予定していたのですが、どうも一般のLEDは「演色」(色の再現性)がイマイチのようです。

正確な色を判断するために重要な、最上の「光」を求めて、いろいろ調査してみました。

どんな光が良いのか、調べて行く中で、最初に目に付いたのが「分光器」。…簡単な工作で、各種、光の特性を自分の目で確認できるようです。

面白そうなので、さっそく、その分光器を作ってみました。

用意するのは、身近にある物ばかり。

適当な箱と、CDのディスク。他にアルミホイルとテープ類。

これだけで、30分もあれば、分光器を作ることができます。

■1、CDをカット

CDは、光を当てると虹色に光ります。この性質を利用して、光を分解(分光)するパーツを作ります。

まず、CDのレーベル面に、カッターで切り込みを入れます。

使いやすいよう、四角に整えておきます。

※レーベル部分の薄い膜が剥がれやすいので注意。

■2、箱の加工

今回は手の平くらいの宅急便の箱を用意しました。

光が入る部分と、覗き穴の部分の2カ所を、写真のようにカッターで切り取ります。

光が入る部分と、覗き穴の部分の2カ所を、写真のようにカッターで切り取ります。■3、スリット部の製作

スリットの部分は、アルミホイルを使います。

出来るだけ狭い間隔(0.5mm程度)で2本の切れ目を入れ、間の切りくずを取っておきます。

最初、斜めにカッターを当て、次に垂直に切ると簡単です。

カッターに引っかかって破ける場合があるので、事前に、セロテープで補強した方がいいでしょう。

■4、組み立て

まず、アルミホイルのスリット部分を箱に貼り付けます。

このままでは、ちょっと触っただけで変形してしまうので、上から半透明なシートを貼り重ねておきます。

このシートがあると光が拡散するので、箱の向きを光源に完全に合わせなくても、分光した虹を見ることができます。(A4クリアファイルを使用)

次に、CDから切り取った四角いパーツを取り付けます。

箱の覗き窓から見ながら、キレイな虹が見える位置を探して、その位置に納まるように箱の段ボールを折って、セロテープで貼り付けます。

元のCDが円盤状なので、できるだけ外周の部分で見るようにすると、平行に近い分光が得られます。

余計な光が入ると、たくさんの虹ができてしまうので、各部の隙間を塞いで、覗く部分も小さい穴を残して塞いでしまいましょう。

余計な光が入ると、たくさんの虹ができてしまうので、各部の隙間を塞いで、覗く部分も小さい穴を残して塞いでしまいましょう。これで、簡易分光器の完成。

箱を覗いてみると、光源によって全然違う虹が見えると思います。

▲太陽の虹

▲蛍光灯の虹

…このくらいの工作だと、夏休みの宿題みたいで、面白いです。

次は、この虹をカメラで撮影する器具を作ってみます。

→ 撮影用-分光器の作り方(色の道 正しい「光」を求めて! Ⅲ)

参考サイト

http://www.geocities.jp/hinaman_p/phy_cdmake.html

http://www.kagaku.info/spectrometer0605/index.htm

★今日、気になったサイト

ミサイルのように滑空する「弾丸ふくろう」の驚異的な写真にコメント殺到

中国、1日17億通以上もの携帯電話メールの検閲を開始

この記事へのコメント

ウ~ン(∋_∈)マニアックだ

実際に見てみたいっす

ばいや~。

実際に見てみたいっす

ばいや~。

Posted by 超酒酔人 at 2010年01月21日 01:30

あっ、これでマニアックってのが、普通の感覚なんだ!

そっかー、なんだか、ショック。

でも、いいんです。僕はマニアックの道を歩きます。

そっかー、なんだか、ショック。

でも、いいんです。僕はマニアックの道を歩きます。

Posted by IGU at 2010年01月21日 22:24

at 2010年01月21日 22:24

at 2010年01月21日 22:24

at 2010年01月21日 22:24

これ、とても、いいですね。

週末工作で作って、

手元にあるいろいろなLEDの特性を調べてみようと思いました。

週末工作で作って、

手元にあるいろいろなLEDの特性を調べてみようと思いました。

Posted by 徹夜明け at 2014年03月05日 05:41

この次のエントリーで書いてますが、カメラをうまく固定すると、写真で比較できて便利です。

最近は高演色LEDが安くなってきたので、僕も近々に実験してみようと考えています。

最近は高演色LEDが安くなってきたので、僕も近々に実験してみようと考えています。

Posted by IGU at 2014年03月07日 18:59

at 2014年03月07日 18:59

at 2014年03月07日 18:59

at 2014年03月07日 18:59※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。