2014年07月15日

サンポールメッキの準備/予備実験 (自宅でメッキをする方法)

誰が考えたか、

市販の洗剤サンポールで、金属をメッキしちゃおう!

‥という、すごい裏技があります

かなり以前の個人ホームページ等で、作業風景を公開している人が、何人かいます。

趣味にも仕事にも使えそうなので、僕も自宅で、いろいろサンポールメッキの実験をしてみました。

結論から言うと、コツは要りますが、家庭でカンタンに小物のメッキ作業が可能です。

試した素材は、銅、錫(スズ)、亜鉛、ニッケルの4種類。

今回から、7回の予定で、その実験のレポートを連載して行きます。

⇒ 1,サンポールメッキの準備/予備実験

2,廃液処理についての考察

3,銅めっき編

4,亜鉛めっき編

5,錫(スズ)めっき編

6,ニッケルめっき編

7,サンポールメッキのまとめ

材料/道具を準備

まずは、タイトルの、サンポール‥。

まずは、タイトルの、サンポール‥。この裏ワザは、トイレ洗剤の商品名を取って、サンポールメッキと呼ばれます。

おそらく、最初に考えた人がサンポールを使ったからでしょう。

でも一般的(?)には、同種の洗剤「ナイス」という商品を使う人が多いようです。

「ナイス」の方が安くて、液が透明で使い勝手も良いみたい。 僕も、そちらを用意しました。

(ナイスは100均ダイソーで売ってます。ちなみに、サンポールはキンチョウで、ナイスはフマキラーの商品名)

※トイレ洗剤メッキ‥というのも響きが悪いので、以下、サンポールメッキで統一しますね。

電源は、乾電池でも大丈夫ですが、今回は実験用電源を使いました。

電源は、乾電池でも大丈夫ですが、今回は実験用電源を使いました。かなり昔に作った、1.2~13ボルトに電圧を可変できる、ごく簡単な回路です。

← 必要になって、有り合わせで作った電源。 オーディオメーターを電圧計にしたり、適当な工作です。

※電圧可変は、LM317を使用。 今回の実験では、主に電流量でコントロールしています。なので新たに準備するなら定電流回路の方が向いてると思います。

他に、同じくダイソーで、ワニグチ・クリップ。 あとはペットボトルと割り箸、キッチンスケール、ステンレスの針金等。

メッキ液の準備

めっき液は、トイレ洗剤を希釈して作ります。

めっき液は、トイレ洗剤を希釈して作ります。(この洗剤、実は塩酸9.5%が主成分です)

液の濃さは、ネットの各記事を参考にしました。 (おそらく)最初の人が設定した、5倍希釈が標準のようです。

5倍希釈というと、次のような比率。

洗剤30cc : 水120cc (1:4)

これで、だいたい問題なく各種メッキが可能です。

(ニッケルメッキのみ、後で比率を変更しました)

金属板を用意

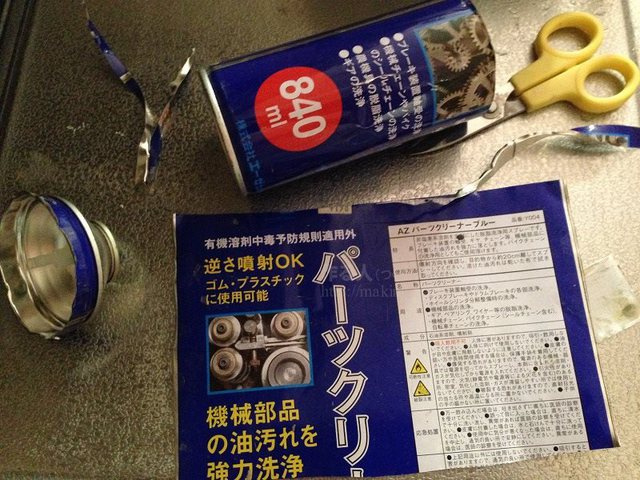

▲左:スプレーの空き缶をハサミで分解。 / 右:サンダーで塗装面を研磨。

メッキされる側の金属は、空き缶を分解した鉄板と、新品の0.3mm厚の銅板/真鍮板を準備しました。

実験なので、全て4×5センチのサイズに統一。

個体差による違いが出にくいようにしています。

参考記事:アルミ板の切り方

配線のつなぎ方

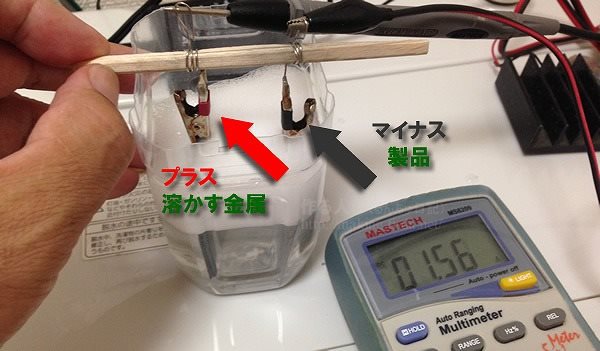

金属板に電気を流すのに、ダイソーで買ったワニグチ・クリップを使いました。

金属板に電気を流すのに、ダイソーで買ったワニグチ・クリップを使いました。腐食されにくい、ステンレスの針金を配線代わりに使ってます。

(ステンレス用フラックスを付けると、簡単にハンダ付け可能)

後で間違えないよう、プラスは赤、マイナスは黒で、色分けしておきます。

電源は、次のように繋ぎます。

マイナス極:製品 (めっきを、かけたい対象)

プラス極 :材料 (めっき液に、溶かす金属)

電圧は、今回のような小さい金属板だと、乾電池1個~2個直列程度で十分です。

泡の出方を見ながら、1.5ボルトか、3ボルトか、調整します。

なお、吊るす長さも、プラス側は液に触れないよう短めに配線。

プラスのワニグチ・クリップが液に触れていると、金属が溶けてメッキの材料に混じってしまいます。

素材の洗浄について

メッキに油分は禁物で、ちょっとでも指の油等が付くと、その部分はメッキが弾かれてしまいます。

メッキに油分は禁物で、ちょっとでも指の油等が付くと、その部分はメッキが弾かれてしまいます。そのため、通常のメッキ工程だと、念入りに電解脱脂等を行うのですが、今回はカンタンに業務用洗剤を使いました。

これは、普段の作業中、手についた油汚れを落とすのに重宝している洗剤。 (スクラブ入り)

金属板を紙やすりやコンパウンドで磨いた直後に、この洗剤でこすり洗いして、濡れたままメッキにかけています。

予備実験

詳しい方法は、それぞれの素材編で紹介しますが、まずは予備実験の話から。

詳しい方法は、それぞれの素材編で紹介しますが、まずは予備実験の話から。最初に、鉄に銅をメッキできる事を確認してみました。

次に、銅の上に、亜鉛をメッキ。これもOK。

← 写真:上側は、メッキに使った金属。 下は、メッキをかけた製品。

サンポールめっき、なかなかです。

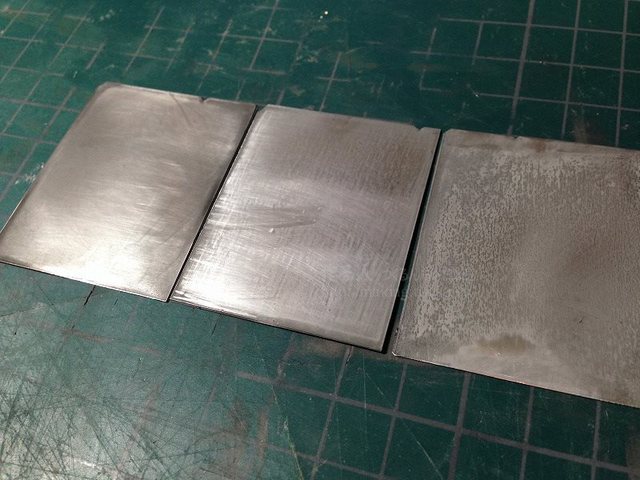

さて、僕が確認したかったのは、どの程度の電流を流せば良いのか? という点。

そこで、電圧を変えながら、電流とめっきの仕上がり具合をチェックしていきます。

ベースは、銅板。その上に、亜鉛をメッキして、調査。

1回目 : 300~350mA 1.5時間

2回目 : 1.5A 30分

3回目 : 60mA 7時間

4回目 : 150mA 3時間

5回目 : 300mA 1.5時間 (1回目の再確認、液の質の変化をチェック)

なるべく、時間×電流の和が近くなるように調整しています。

実験の結果、あまり大電流を流すと、表面が線状に荒れてしまう事が判りました。

実験の結果、あまり大電流を流すと、表面が線状に荒れてしまう事が判りました。水素の泡が上がっていく際に、道のような感じで水が押しのけられる事が原因に見えます。

←写真 左から、③:60mA×7時間、①:300mA×1.5時間、②:1.5A×30分。

ということは、電流は、なるべく弱い方が良さそうです。

ちなみに、銅に亜鉛をメッキする際、1.2ボルトの電圧/今回の金属片のサイズで、100mA程度の電流が流れてました。

メッキの仕上がりについて

詳しくは、次回以降に、書いて行きます。

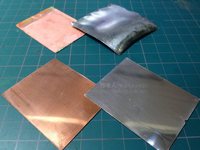

チラッと紹介しておくと、こんな感じです。

左から、銅メッキ、亜鉛メッキ、錫メッキ、ニッケルメッキ

どうです? みんなキラキラと、輝いているでしょう!

次回、避けて通れないメッキ廃液の話を入れ、3話からは実際のメッキ手法について書いていきます。

この記事へのコメント

サンポールを使ったメッキ法、大変参考になりました。

ところで、 6,ニッケルめっき編 へのリンクがありませんが、削除されたのでしょうか?

模型製作を趣味にしております。

ニッケルメッキの方法も是非に知りたいのですが・・・

ところで、 6,ニッケルめっき編 へのリンクがありませんが、削除されたのでしょうか?

模型製作を趣味にしております。

ニッケルメッキの方法も是非に知りたいのですが・・・

Posted by 小太郎 at 2015年04月05日 22:54

実は昨年末、半年分のパソコンのデータが消えてしまい、ニッケルメッキの写真も資料も無くなりました(泣)。

もっかい再実験して、近いうちにアップします。

急ぎの場合は自分で実験してみてください。 コツは、濃い目の液です!

もっかい再実験して、近いうちにアップします。

急ぎの場合は自分で実験してみてください。 コツは、濃い目の液です!

Posted by IGU at 2015年04月07日 19:39

at 2015年04月07日 19:39

at 2015年04月07日 19:39

at 2015年04月07日 19:39

Res ありがとうございます。

データの損失はもったいないですね。

自分でも実験すべく、準備を始めました。

データの損失はもったいないですね。

自分でも実験すべく、準備を始めました。

Posted by 小太郎 at 2015年04月07日 23:56

ニッケルメッキは、難しかったです。

出来た! と思っても、再現性が無く、次の実験では真っ黒なスス(?)が付いたり‥。

なんとか、この方法なら。 というのが見つかったので、本シリーズを書き始めた経緯です。

小太郎さんなりの、コツが分かったら、教えて下さいね。

出来た! と思っても、再現性が無く、次の実験では真っ黒なスス(?)が付いたり‥。

なんとか、この方法なら。 というのが見つかったので、本シリーズを書き始めた経緯です。

小太郎さんなりの、コツが分かったら、教えて下さいね。

Posted by IGU at 2015年04月10日 19:30

at 2015年04月10日 19:30

at 2015年04月10日 19:30

at 2015年04月10日 19:30

すごく参考になりました!

ずぶの素人な質問なのですが、電流はどのように調節されたのですか?

私は乾電池直列3Vの銅メッキで、綺麗に仕上がる時とぶくぶくの錆ついたように失敗する時があり困り果てています。。

ずぶの素人な質問なのですが、電流はどのように調節されたのですか?

私は乾電池直列3Vの銅メッキで、綺麗に仕上がる時とぶくぶくの錆ついたように失敗する時があり困り果てています。。

Posted by 杏 at 2016年03月01日 12:25

今回は、自作の実験用電源装置を使いました。 1.2V~20Vくらいまで、電圧を変えられる簡易なタイプです。

電流計を繋いで、流れる電流を見ながら電圧を数分ごとに調整してました。

自分で電源を用意するなら、LED用の定電流素子や、定電流モジュールを使用すると、カンタンに電流をコントロールできます。

電流計を繋いで、流れる電流を見ながら電圧を数分ごとに調整してました。

自分で電源を用意するなら、LED用の定電流素子や、定電流モジュールを使用すると、カンタンに電流をコントロールできます。

Posted by IGU at 2016年03月04日 16:18

at 2016年03月04日 16:18

at 2016年03月04日 16:18

at 2016年03月04日 16:18

素晴らしいブログですね✨

サンポールでメッキできるのですね!

そういえば、詳細は忘れてしまいましたが、バッテリー希硫酸とアルミ片、冷却用のビニール袋に入れた氷、バッテリー二つでアルマイト処理できます。

アルマイトする素材はバフガケします。

サンポールでメッキできるのですね!

そういえば、詳細は忘れてしまいましたが、バッテリー希硫酸とアルミ片、冷却用のビニール袋に入れた氷、バッテリー二つでアルマイト処理できます。

アルマイトする素材はバフガケします。

Posted by ハッシー at 2016年05月17日 19:55

はじめまして。

昔、プラモのアルミホイールのメッキをサンポールで剥がして塗り直した記憶があり、ググっていてたどりつきました。

剥がすのとは逆に、メッキもできるっておどろきました。

5倍希釈という部分で、いつも引っ掛かるのが、小学生の頃の算数に出てきた食塩水問題です。

5倍希釈だと、完成した液体5に対して、含まれる原液が1、水が4なのですね?

昔、プラモのアルミホイールのメッキをサンポールで剥がして塗り直した記憶があり、ググっていてたどりつきました。

剥がすのとは逆に、メッキもできるっておどろきました。

5倍希釈という部分で、いつも引っ掛かるのが、小学生の頃の算数に出てきた食塩水問題です。

5倍希釈だと、完成した液体5に対して、含まれる原液が1、水が4なのですね?

Posted by マサヤン at 2016年09月11日 12:52

原液1、水4で5倍希釈です。

プラモのメッキがサンポールで剥がれるのは知らなかったです。

似たネタで、タミヤアクリルと水性ホビーはマジックリンで溶けるってのが有りますね。

プラモのメッキがサンポールで剥がれるのは知らなかったです。

似たネタで、タミヤアクリルと水性ホビーはマジックリンで溶けるってのが有りますね。

Posted by IGU at 2016年09月13日 10:14

at 2016年09月13日 10:14

at 2016年09月13日 10:14

at 2016年09月13日 10:14

素晴らしいですアニキヽ(;▽;)ノ

Posted by ほま とら at 2017年06月09日 18:01

at 2017年06月09日 18:01

at 2017年06月09日 18:01

at 2017年06月09日 18:01

ありがとー!

Posted by IGU at 2017年06月09日 19:13

at 2017年06月09日 19:13

at 2017年06月09日 19:13

at 2017年06月09日 19:13

サンポールメッキ解説とっても面白くて、勉強になりました。

自分でもやってみました。錫めっきは結構テキトーにやっても綺麗にできますね。

しかし、ニッケルめっきは黒いススが生じるばかりで、うまくいきませんでした…。

再実験することがありましたら、方法を公開していただけると幸いです。

いつも「なるほど~」と思う記事を楽しみにしています。

自分でもやってみました。錫めっきは結構テキトーにやっても綺麗にできますね。

しかし、ニッケルめっきは黒いススが生じるばかりで、うまくいきませんでした…。

再実験することがありましたら、方法を公開していただけると幸いです。

いつも「なるほど~」と思う記事を楽しみにしています。

Posted by ポイク at 2017年09月13日 20:04

これからも頑張ってください。

Posted by ゆうき at 2018年11月26日 22:08

このページを参考に銅製品の「おろし金」を再メッキしました。

おろし金を使用後にキッチンハイターに付け置きしたら錫メッキが変色

汚い部分をサンドペーパーで落とし、金属加工用の鉛フリーを用いて

(錫90、銀3%、銅7%)の半田を使用し、1.5Vの単一乾電池で90分

作業で見事復活しました。

おろし金を使用後にキッチンハイターに付け置きしたら錫メッキが変色

汚い部分をサンドペーパーで落とし、金属加工用の鉛フリーを用いて

(錫90、銀3%、銅7%)の半田を使用し、1.5Vの単一乾電池で90分

作業で見事復活しました。

Posted by take1953 at 2019年02月06日 13:27

take1953さん お役に立ててて光栄です!

Posted by IGU at 2019年02月06日 14:50

at 2019年02月06日 14:50

at 2019年02月06日 14:50

at 2019年02月06日 14:50

興味深い内容でした、銅に錫メッキできるのでしょうか❓ 方法が有れば教えてください。

Posted by yasu at 2019年06月07日 21:20

とても面白い記事をたくさん書かれているのですね。危なくなさそうなのを子供と実験してみたい気持ちに駈られています。

その後、ニッケルメッキは試されてないのでしょうか。コメントの感じだと大変そうなのですが、アップしていただくのを楽しみにしています。

その後、ニッケルメッキは試されてないのでしょうか。コメントの感じだと大変そうなのですが、アップしていただくのを楽しみにしています。

Posted by 橄欖石 at 2020年03月10日 06:48

なるほど、ナイスですか。バッテリー液を利用することしか頭に有りませんでした。

Posted by s.kato at 2022年03月02日 19:13

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。